- [主题分类] 城乡建设、环境保护/城市规划

- [发文机构] 北京市发展和改革委员会

- [实施日期]

- [成文日期] 2006-11-22

- [发文字号] 号

- [废止日期]

- [发布日期] 2006-11-22

- [有效性] 失效

前 言

商业是体现以人为本、提高市民生活品质和建设宜居城市的重要基础行业,是首都经济发展的支柱产业之一,是与首都城市发展环境和城市综合竞争力密切相关的重要窗口行业,是扩大社会就业、维护市场安全和社会稳定的主体产业,是加速实现首都城市发展新定位、促进城市繁荣与和谐发展的重要领域。

为了全面、充分地实现首都商业的产业功能,促进首都商业持续、协调、快速、健康发展,根据国务院和北京市委、市政府关于制定国民经济和社会发展第十一个五年计划的总体部署,特制定《北京市“十一五”时期商业发展规划》。

本规划适用的领域为批发零售业、餐饮业、物流配送业、一般旅馆业、部分居民服务业和其他服务业以及特殊流通业等。规划实施期限为2006-2010年。

第一部分 “十五”发展回顾

一、取得的主要成绩

“十五”以来,在市委市政府领导下,经过全市努力,北京商业步入持续快速发展阶段,在规模继续扩大的同时,内部结构不断优化,增长方式开始转变,运行质量有所提高。

(一)流通规模不断扩大

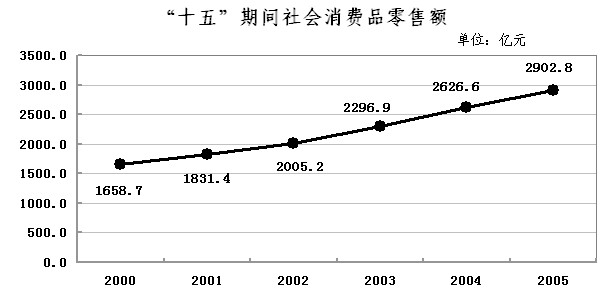

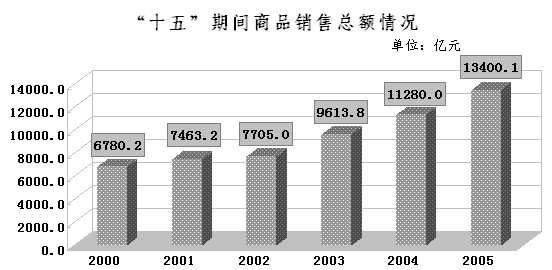

社会消费品零售额、商品销售总额①分别由2000年的1658.7亿元、6780.2亿元增长到2005年的2902.8亿元、13400.1亿元,年平均增幅分别达到11.8%、14.6%,北京作为北方流通中心的作用进一步凸现。居民消费结构快速升级,家用汽车、住房相关商品、通讯器材、数码电子商品成为居民消费的热点和重要的市场增长点。

(二)支柱地位进一步巩固

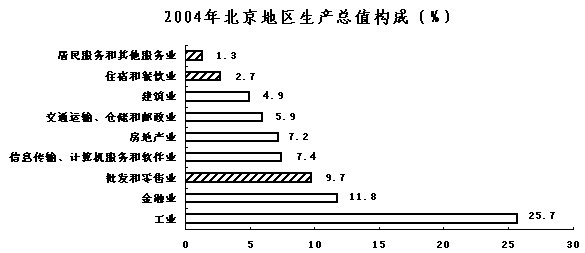

2004年商业实现增加值②831亿元,占全市GDP的比重达到13.7%;其中:批发零售业实现增加值588亿元,住宿业实现增加值90.5亿元,餐饮业实现增加值72.5亿元,居民服务业和其它服务业实现增加值80亿元。从业人员③达到230.8万人,占全市二、三产业从业人员的28.3%,是就业人员最多的行业,成为首都经济社会发展的支柱行业之一,为首都经济增长和社会稳定做出了重要贡献。2004年,批发零售业每万吨标准煤实现营业收入83.9亿元,在全市各行业中仅次于金融业,列第二位。批发零售业每万吨标准煤实现利润1.93亿元,高于全市各行业平均水平,呈现低能耗、高产出的集约型产业特征。

(三)现代流通快速发展

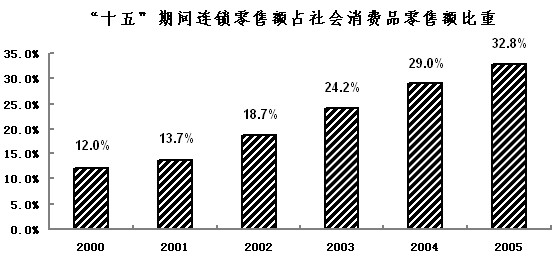

2005年,连锁经营已覆盖商业、餐饮业、服务业三大领域85个业种,商业、餐饮连锁企业达到188家,店铺5973家,实现零售额950.7亿元,占全市零售额的32.8%,五年提高了20.8个百分点,企业规模、行业组织化水平和市场集中度明显提升;物流配送业健康发展,重点公共物流区建设进展顺利,第三方物流企业和连锁企业配送中心快速发展,物流配送能力明显增强,促进了流通效率的不断提高。2004年,全市连锁企业共建自有配送中心84个,覆盖率达到42.9%。电子商务迅速发展,2005年各类电子商务交易额④887亿元,三年增长了94%。商业公共信息平台——北京商业服务网覆盖面不断拓展,上网企业累计达到1105家。刷卡消费取得突破性进展,2005年,银行卡特约商户达到4.1万个,三年增长了7倍,刷卡消费额⑤达到1443.8亿元,增长了11倍,按可比口径计算,刷卡消费额占全市零售额的比重达到27.3%。

(四)商业布局持续优化

全国第一次经济普查数据显示,2004年全市商业法人单位数⑥达到9.76万个、个体经营户达到39.87万个,均居各行业首位,形成了遍布城乡的网络。一大批连锁超市和便利店向城市社区、郊区乡村延伸发展,五年来,社区连锁超市便利店覆盖率由40%提高到87%,上升了一倍多;2005年远郊区县村镇连锁超市、便利店累计达到1123个,88%的乡镇和53%的千人以上大村有了连锁超市、便利店。洗染、美容美发等生活服务业和典当、拍卖等特殊流通行业快速发展。全市商业设施总体布局逐步优化。

(五)特色商业发展迅速

培育发展并正式命名了高碑店古典家具街、什刹海茶艺酒吧街、东直门餐饮街、马连道茶叶街、莱太花卉街和十里河家居建材街等6条特色商业街。红桥市场、潘家园旧货市场等特色市场成为京城独特的发展景观。各类商品交易市场快速成长,整体发展水平明显提高,服装、电子、家居建材、汽车交易等专业市场发展较快,大型农产品批发市场升级改造稳步推进,商品检测、信息管理等功能日臻完善。

特色商业街区示意图

(六)市场监测调控体系初步建立

成功应对非典、粮油市场波动及禽流感疫情等突发事件带来的市场压力,初步建立了以居民生活必需品为核心的市场运行监测体系、重点商品政府储备体系,以及由生活必需品生产销售企业、物流配送企业和大型连锁商业集团组成的商品应急投放体系,市、区两级政府预测判断市场走势和有效调控市场的能力明显增强。

(七)市场秩序得到改善

加快发展连锁经营,促进了行业规范化水平的提升;大力开展各类专项整治工作,流通领域一些突出的问题逐步得到解决;健全完善协会组织体系,行业自我规范发展能力进一步增强。特别是加大研究制定标准、规范的力度,加快商业立法进程,流通领域标准规范体系逐步建立起来,对改善市场秩序发挥出日益重要的作用。

专栏1:“十五”期间研究出台的重点流通标准、规范列表

序号 | 标准、规范名称 |

1 | DB11/T209-2003《商业、服务业服务质量》 |

2 | DB11/T309-2005《社区菜市场(农贸市场)设置与管理规范》 |

3 | 《北京市商业零售企业促销行为规范(试行)》 |

4 | 《北京市商业零售企业进货交易行为规范(试行)》 |

5 | 《北京市商业企业鞋类商品经营管理办法(试行)》 |

6 | 《北京市开锁行业自律规范》 |

7 | 《洗染行业经营管理规范(试行)》 |

8 | 《北京家政服务业行业公约》 |

9 | 《北京市商品代销合同》和《北京市商品购销合同》示范文本 |

10 | 《北京市大型商场超市试衣间设置与管理规范(试行)》 |

11 | 《北京市大型商场超市卫生间设置与管理规范(试行)》 |

12 | 《北京市美容美发经营管理规范》 |

13 | 《北京市摄影行业服务规范(试行)》 |

14 | 《北京市住宿业经营管理规范》 |

15 | 《北京市商场、超市安全管理规范(试行)》 |

16 | 《北京市餐饮企业安全管理规范(试行)》 |

17 | 《北京市洗浴经营企业安全管理规范(试行)》 |

(八)骨干企业迅速成长

2005年,全市限额以上批发零售贸易企业⑦资产总计达到6312.6亿元,比2000年增长1.2倍。 企业集中度不断提升,限额以上批发零售企业实现零售额占全部零售额的比重由2001年的49.4%上升为2005年的66%。2005年大型企业单位数仅占限额以上企业的2.1%,比2000年下降6个百分点,但单体企业的资产增长2.2倍,商品销售收入增长3.7倍,利润总额增长10.6倍。在商务部公布的2005年全国前30名连锁企业中,北京6家企业名列其中,连续两年为内资连锁企业最多的省市。4家企业入围商务部进一步重点培育的全国20个大型流通企业队伍。

(九)市场开放度不断提高

“十五”期间累计批准外资零售项目39个,建筑面积82.1万平方米。2005年外资商业⑧实现零售额220亿元左右,占当年全市社会消费品零售额的7.6%。一大批国际知名企业和商品品牌进入北京市场,北京已成为国际品牌的集聚地,企业经营理念不断创新,行业水平快速提升,消费者得到更多的消费选择。

专栏2:“十五”商业规划主要指标完成情况

主要指标 | 2000年 | “十五”规划目标 | 2005年 实际 | 年均增长 |

社会消费品零售额(亿元) | 1658.7 | 2330 | 2902.8 | 11.8% |

商品购销总额(亿元) | 12071.4 | 年均增长10% | 25708.8 | 16.3% |

连锁商业市场份额(%) | 12 | 27 | 32.8 | 4.2个百分点 |

电子商务市场份额(%) | 0.15 | 3 | 1.3 | 0.23个百分点 |

人均零售商业营业面积(㎡/人) | 0.66 | 0.9 | 0.91 | 0.05㎡/人 |

大型企业MIS普及率(%) | 72 | 100 | 100 | 5.6个百分点 |

中型企业MIS普及率(%) | 48 | 60 | 68 | 4个百分点 |

二、存在的突出问题

“十五”时期北京商业发展态势良好,成效显著。但是,也存在一些突出问题,需要在新的发展时期妥善解决。

(一)行业、业态发展不够协调

传统批发业尚处于变革时期,物流配送业刚刚起步发展,北京作为北方重要流通中心的辐射功能需要进一步加强;零售业不同业态发展不够平衡;餐饮业和生活服务业整体发展水平亟待提高。

(二)空间布局不尽合理

城市南部与其它城区、城区与郊区的商业发展不够协调。南城商业设施总量、结构和质量与其它城区存在明显差异。一些郊区村镇商业设施相对落后,有的社区商业规模偏小、功能不尽完善,有的新建社区商业设施不够配套,依然存在居民买菜不方便和废旧物品收购不规范等问题,不能充分满足居民的多层次消费需求。局部地区商业设施建设盲目发展、片面追求超大规模的趋势较为严重,大型商业设施供过于求的态势有所显现。

(三)现代化水平仍然偏低

与国外发达城市成熟商业和国内先进商业相比,连锁经营、物流配送等现代流通方式所占比重仍然偏低;产业组织化、现代化水平较低,导致竞争成本增大,经营效益难以提高。商业街区整体水平、社区商业服务功能等方面都有待于进一步提高、完善。

(四)软环境建设相对滞后

商业服务功能还不够完善,商品流通领域标准规则体系不够健全,解决商品流通各环节出现的矛盾缺乏必要的法律依据和制约手段,商业服务整体水平需要进一步提高。影响商品流通与消费的一些深层次问题尚未破解,行业诚信建设尚处起步阶段,诚信体系发挥作用不够充分,流通领域市场秩序仍然存在不少问题。从业人员素质亟待提高。

(五)企业综合竞争能力有待提高

与国内外商业发达城市相比较,本市商业整体盈利能力和企业的综合竞争能力还有一定差距。销售利润率、人均劳效、地均劳效、资金周转率等指标均低于国际国内先进水平。特别是大型流通企业的营销规模、经营网络、盈利水平和自我发展能力还有待于进一步提升和完善。

微信公众号

微信公众号 政务微博

政务微博 北京发改政务掌上办

北京发改政务掌上办